間渕 拓さん プロフィール

2024年度の未踏ジュニアの採択者。4人チームでAIを活用した英語学習アプリ「AI study」を開発。6カ月の採択期間中、ミーティングやタスク対応でCASEを毎週活用。現在はN高等学校の1年生。学業に励みつつ、個人事業主として働いている。

1.自己紹介をお願いします

N高等学校(以下、N高)の1年生、15歳の間渕 拓です。中学3年生の時に未踏ジュニアに参加しました。

― 個人的なことですけど、趣味とか好きなことは何ですか?

野球が好きです。見に行くのも、プレーするのも好きです。

― 野球少年だった?

いえ、僕自身は全く経験はありませんでした。でも、弟が少年野球チームに入ってから、よく手伝いに行っていて。

ボール拾いや、チームの人数が奇数のときはキャッチボールの相手をしたり、練習後の紅白戦に混ざったり、保護者のような役割をしていました。

そんなふうに手伝ううちに、自分も少しずつ上達していって。以前は全然振れなかったバットも振れるようになりました。

そこから野球が好きになりました。もともとスポーツや運動には興味がなくて。どちらかというとインドア派だったんです。野球をするようになってからは痩せたんですよ。運動するのも楽しくなりました。

2.未踏ジュニアへの挑戦

応募のきっかけ

ー 未踏ジュニアを知ったきっかけは?

未踏ジュニアに応募したとき、僕は当時は、N高の中学校版、N中等部(以下、N中)というところに通っていました。普通の学校があまり好きじゃなくて、自分がやりたいことに時間を使いたかったので、そちらを選びました。N高とN中は連携があり、N高には未踏ジュニアに採択された人たちが何人もいて、自然にその情報が入ってくる環境でした。

実は、未踏ジュニアに応募する前に別のコンテストに挑戦しましたが、結果は振るわなくて。もっと自分の力を伸ばせる機会がないかなと…。で、“未踏”の名前が目に入ってきたんです。

そこから中高生が参加しやすい“未踏ジュニア”に応募してみようと。

ー コンテストと未踏ジュニアの違いは?

コンテストに挑戦しているときには気づかなかったんですが、未踏ジュニアに参加して感じたのは、コンテストって“今ある力を試す場”なんだなと。

それに対して未踏ジュニアは、“一緒に成長していける場”だなと。そこに魅力を感じて自然に意識が向かいました。

未踏ジュニアで取り組んだプロジェクト

ー 未踏ジュニアで取り組んだプロジェクトについて教えてください

ー 役割分担は決まっていたのですか?

はい、それが面白くて、結構それぞれ得意分野がはっきりしていたんです。僕はサイトのデザインを考えたり、処理を書いたり、プロジェクトマネジメントをするのが得意だったので、主にそのあたりを担当していました。

ただ、未踏ジュニアでは、大人数のチームが採択されることは少なくて大体1人が多いんです。だから、チームでやる意味があるかが問われるんです。

それに、未踏ジュニアは“人生のプライオリティとして2番目にあるべきもの”とされていて、1番はあくまで学業。なので、状況によってはリタイアという選択肢もあり得る。そういう前提があるからこそ、役割分担に固執せずに、みんながプロジェクト全体を理解しておくことが大事なんです。

だから僕たちの場合は、面談の際には、それぞれの役割をうまく組み合わせていること、そして全員がプロジェクト全体を理解していることをアピールしました。実際の取り組みにおいても、同じように、役割の垣根にとらわれずに協力し合いながら、全員がプロジェクト全体を把握することを意識して取り組みました。

採択までに行った対策

ー プロジェクトが採択されるために行った対策があれば教えてください

僕たちのメンターは関喜史さんという方なんですが、まず関さんの名前を調べて、Gunosy(グノシー)の共同創業者の1人なんだと知りました。次に、Xで調べたんです。そしたら一番上でヒットしたポストに「僕は書類審査で他のメンターより2、3倍多くの書類を通しているので、面談も2、3倍の高い倍率だと思って望んでほしい」と書いてあって、1次審査は通ったけど全然安心できないという気持ちになりました。

でも、関さんのことを事前に調べておいて本当に良かったです。メンターによって重視するポイントが違うんですよね。関さんは実業家なので、現実的に“人に使われるもの”をすごく重視していて。だから面談のときも、そこをしっかり伝えるように発表内容を組み立てました。そんなふうに、面談前からしっかり対策を練って臨んで…採択されたときはホッとしました。

ー そのときから、傾向と対策がばっちりだったんですね!

プロジェクトについてもう少し詳しく教えてください

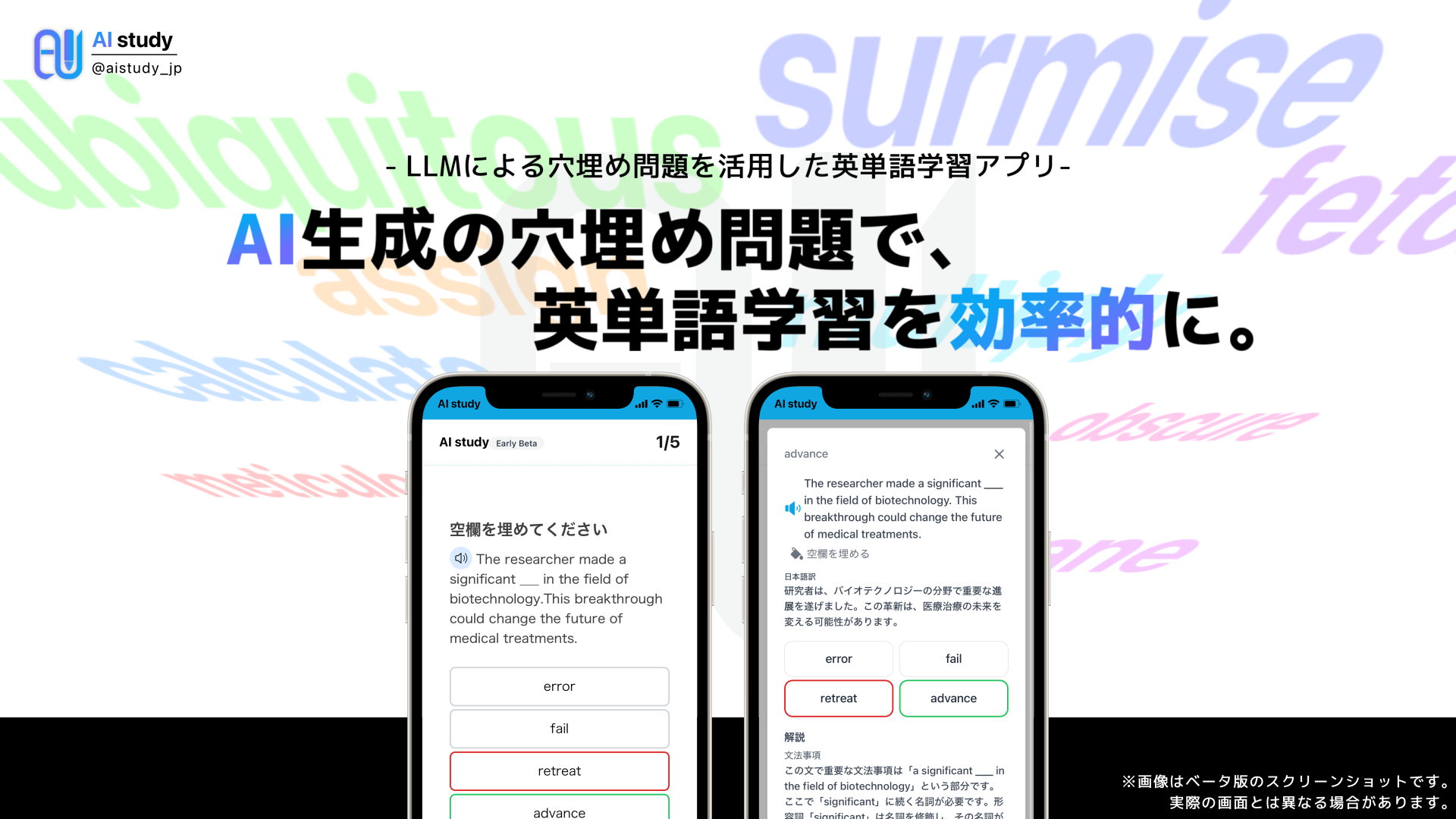

「AI study」というアプリは、AIを活用して穴埋め問題を生成し、英単語を効率的に学べる学習ツールです。英単語を覚えるとき、単語帳を使うと思うんですが、単語帳だけだと、例えば「誤り=error」といった1対1の暗記になってしまうので、使える語彙を増やすには不十分だと感じたんです。そこで穴埋め問題が効果があると気づきました。でも例えば自分で「error 穴埋め問題」と検索しても、「これ!」というものがない。それならAIで問題を何個も作って、学べるようにしたらいいかもと考えました。

― 難しかったことや苦労したことは?

そうですね、毎週悩まされていました。未踏ジュニアの期間は半年ですが、その間のAIモデルの進化がとても早かったんです。開発中は3週間に一回くらい新しいモデルが出てきて、そのたびにそのモデルが得意とするプロンプトにチューニングする必要がありました。これが大変なことの一つでした。

もう一つは、AIが作る穴埋め問題に「正解が一つに定まらない」ケースがあって、それをはじくシステムを一から構築することに苦労しました。また、問題の選択肢が本当に正解かどうかをChatGPT-4oとGeminiでダブルチェックし、さらに文章の文脈を増やして答えが確定しやすくなるよう工夫もしました。

期間中もたくさん模索していて、一度バグだらけのプロンプトでリリースしてしまったこともありました。その後は、生成されたものにより注意するよう心がけました。

メンターから学んだこと

― メンターとのコミュニケーションはどうでしたか?

あたたかく、的確なアドバイスをいただきました。1週間に1回はミーティングをしていたので、コミュニケーションが深まるにつれ、連帯感みたいなものも生まれてくるんですよね。「いいんじゃないですかね~」と言われれば、「あっ、本当にいいんだ」みたいな。ただ難しかったのは、4人チームでやっていたので、ミーティングのときは言いづらいこともありました。そのため1カ月に1回は関さんと個人面談をしていたので、メンターと関わる機会は多かったです。

― メンターがいて良かった点は何ですか?

まず、未踏ジュニアに入る前と後で、自分の考え方が大きく変わったと感じています。関さんは“人に使ってもらえるプロダクトに価値がある”という考えを持っていて、その視点を学ばせてもらえたことは大きかったです。未踏の期間が終わって新しくプロダクトを作るときも、「このプロダクトは誰が使うのか」を考えるようになりました。それまでは、良い物を作ることは当たり前だけど、「誰に使ってもらうか」みたいなことは考えていなかったなと思って。スキルを上げる上では、作りたいものを作るのももちろん大事なんですけど。

だからユーザーテストでもプロダクトの価値を検証しました。N高のSlackで告知をしたんですが、最初は全然反応がなくて。関さんから「まず短くして反応を見て、そこから広げよう」とアドバイスをもらい、文章をコンパクトにして一斉に大人数に送りました。そうしたら、かなり多くの人がリアクションしてくれたんです。以前は5〜10人だったので、大きな変化でした。

リアクションには個別に返信する必要があって、それはそれで大変でしたけど(笑)。返信を担当していたチームメンバーが「マジ、聖徳太子」って言いながら対応していたのはウケましたね。

ユーザーテストでは、穴埋め問題は有用で、繰り返しやっていくことで効果を発揮することがわかりました(穴埋め問題をする前と後の、ユーザーの正解率のグラフを見せていただきました)。そこには僕たちのプロダクトに価値があることを知ることができたかなと思います。

「プロダクトを作る」=「価値を創る」

― では、未踏ジュニアの学びをひとことで言うと?

「プロダクトを作る」=「価値を創る」ですかね。

いろんな意見はあると思いますが、「いかに依存してもらえるプロダクトを作るか」が大事かなと。100人が使って、50人が“機会があればまた使いたい”と思うものよりも、10人でも“これは手放せない”と思ってもらえるようなものを創る方が、僕にとっては価値があると感じます。

そうしたら次に、依存してくれている人たちにもっと使ってもらえるようにするにはどうすればよいかを考える。こういうステップを踏んでいくのは楽しいなと思いました。

3.CASEのコワーキングスペースの利用について

ー どのくらいのペースで学校に通っていたんですか?

週1・週3・週5の通学スタイルから選べるんですが、僕は週3でした。火曜日、木曜日、土曜日が休みだったので、その日はよくCASEに来ていたと思います。

ー 週3の通学を選んだ理由は?

もともとは週5で申し込んでいたんですが、面接で「君はやりたいことがあるから週3のほうがいいんじゃない?」と言われて変更しました。今までの就学状況を見て、そういう判断をして下さったのだと思います。

ー 週3だと自分で1週間のスケジュールを決めるのは難しくなかったですか?

そうですね。週3だと週に4日休みがあるので、どうしてもだらけちゃうんです。休みの日は寝ちゃうんですよね。最初の1年くらいはそうでした(笑)。

でも未踏ジュニアに採択されてからは、毎週メンターとのミーティングがあるので、“やらなきゃ”って気持ちになりました。

― CASEはどのくらいの頻度で利用していましたか?

週に1、2回は利用していました。そのうち家から出ないと落ち着かなくなるくらいになりました。

朝もCASEに行くために自然と家を出るようになるんですよね。朝10時のオープンに合わせて通っていました。自宅はCASEからはけっこう遠いんですけど、そのために6時とか7時に起きる。生活リズムも整っていきました。最初はきつかったけど、起きれるようになるんですよ。家にいるとだらだらしちゃうけど、CASEに来ることでモードが切り替わるみたいな。

― CASEに来る日はどんな1日を過ごしていましたか?

朝7時くらいに起きて、特急列車に乗って、乗り換えの駅からは通勤ラッシュで激混みの山手線に乗って、10時にCASEに来ていました。未踏ジュニアのオンラインミーティングが10時から始まることが多かったので、それに合わせて来ていた感じです。

ミーティングが終わったあとは、フリードリンクコーナーにあるお味噌汁を飲んで一息つくのがルーティンでした(笑)。それから、プロジェクトのタスクを片付ける作業をしていました。

あと僕、ごはんが大好きで。このあたりのランチを探すのがすごく楽しみだったんです。未踏ジュニアで共有しているスクラップボックスに「高田馬場のメシ」というページを自分で作って、行ったお店の情報を記録していました。とんかつ、ラーメン、焼き肉……いろんな店に行きましたね。

― CASEでときどきはチームのメンバーが集まることも?

そうですね。僕よりかはCASEに近いメンバーもいたので、一緒にデザインを直したり、コードを書いたりしていました。

― リアルで会うことは大事だと思いますか?リアルで会うことの意味はありましたか?

毎週オンラインミーティングで会っていましたが、息が詰まることもあったんですよね。リアルで話すことによって、思っていること、困っていることを気持ち的に共有しやすい。“このエラーにどう対処すればいい?”という状況のときに、文章に起こして質問するのは、結構心理的に障壁が高いですし。会うことによって、気軽に困っていることを聞いてくれるし、こちらからも話しかけやすい。CASEを通じてリアルで出会うことの良さを改めて知ることができたかなと思います。

4.成果とその後

― 開発したアプリは今どうなっていますか?

今後どうしていくか、チーム内で話し合っているところです。未踏ジュニアの予算で購入したAIのクレジットがまだ残っているので、それを使って新しい問題を作ったり、今はAIモデルも進化しているので、新しいモデルで問題を生成し直したりしてみようか、という話も出ています。

ただ、今はみんなそれぞれに忙しくて、本格的な対応は検討中という感じです。とはいえ、バグのチェックをしたり、出題される問題に不備がないか確認したりと、最低限のメンテナンスは続けています。

― このプロジェクトで経験したことを、今後の新しいもの作りで生かせると思いますか?

そうですね。もともとAIを使ったものに興味があって、特に今回のプロジェクトで使ったLLM(大規模言語モデル)にはずっと関心を持っています。

今やらせてもらっているお仕事も、これから自分で作ろうとしているものも、AIを活用したものです。技術の進化が早い分、常にチェックしてついていくことも大事で、そこは意識しています。

“AIを使って何かやってみたい”という思いは、今かなり強いですね。

5.将来について

― 今後やってみたいこと、目指しているキャリアはありますか?

未踏ジュニアでも、それ以前からもずっとコードを書いてきましたが、“どう作るか”よりも“何を作るか”を考えるほうが好きなんです。正直、自分の書くコードはあまりきれいじゃないなと思うこともあります。でも、考えたものを実際にコードにして形にしていくということは、これからもずっと続けていきたいと思っています。

将来の働き方としては、どこかに就職するのも選択肢だと思っていますが、自分のペースやスタイルで動けるという意味では、起業するか、あるいはある程度勝手が分かっている会社に入るのが、自分には合っているのかなと思っています。

― 高校生になってからは、個人事業主として働いてもいらっしゃると?

はい、個人事業主として働いています。ただ何で起業するかはこれから決めようと思っています。

― 留学とか海外に行ってみたいなどありますか?

留学はしてみたいですね。英語学習アプリを作っていたということもありますが、英語を話せるようになりたいということと、グローバルな視点でプロダクトを作ることはすごく大事だと思っているからです。

ちょうど夏休みにアメリカに旅行に行くことが決まりました。大谷選手の試合を見に行こうと思っていて。自動運転タクシーWaymo(ウェイモ)にも乗ってみたいなと。楽しみです。

6.未踏ジュニアでの経験は今の自分にどう影響していますか?

「価値を創る」「プロダクトを作る」という意味で、人に使ってもらえた経験もあれば、逆に使ってもらえなかった経験もできたことが一番大きかったと思います。自分では自信があって使ってもらえると思っていても、実際はそうでなかったり、ユーザーが本当に求めているものは違っていたりするんです。

そういった作り手と受け手のギャップを感じながら、半年間という短期間でプロダクトを作る濃い経験ができたことは、今後実際にお金をいただいてプロダクトを作るときにも応用が効くと思います。プロダクトづくりに対する考え方に大きな影響を与えてくれました。

― コンテストでは、こういう経験はできなかった?

そうですね。審査員に評価してもらうことも大事ですし、実績にもつながると思います。ただ、自分では良いものを作っているつもりでも、実際にはどうなんだろう?審査員がターゲットなのか?と。僕たちの場合は中学生や高校生がターゲットだったので、そういう人たちに実際に使ってもらえなければ、こういった経験はできなかったと思います。だから未踏での取り組みは良かったなと感じています。もちろん、そういう過程をコンテストで評価してもらうことは大事だと思いますけどね。

7.これから未踏ジュニアに応募したい人にメッセージを

まず大事なのは、「どこに自信があるか」だと思います。自分のプロダクトの中で、どこに「熱さ」を感じているか。未踏って「未だ踏まず」という意味なので、まだ誰もやっていないことに挑戦するわけですが、そこにはやっぱり、自分が“これは熱い”と思えるポイントがあるかどうかがすごく大事だと思うんです。

熱意をもって取り組めるものなのか。そのプロダクトを、本当に必要としてくれる人がいるのか。そういうことを考えながら応募してみると、きっといろんな気づきがあると思います。

― 熱意が大事?

そうですね。半年間取り組む中で、自分の芯を持っていることがすごく大事だと思います。ブースト合宿、中間合宿、成果報告会などの発表の場があるんですが、自分が「熱い」と思っているポイントをはっきり理解していないとブレてしまうんですよね。合宿ではいろんな人から意見をもらえますが、「こうしたらいいんじゃないか」という意見に対しても、時には「いや、こうなんだ」と自分の芯を曲げずに伝えられるか。それがすごく大事で、そういう熱いポイントをメンターと共有して、半年間一緒に走る上で必要だと思います。

― 未踏ジュニアに応募したい人にはぜひ、という感じでしょうか。

はい!

CASEも活用するといいですね(^^)

― 未来の未踏ジュニアの方々にもCASEをご活用いただきたいです!本日はありがとうございました!